台湾の東部一帯に居住する原住民アミ族は、客が家に来ると「maro」(座ってください)と挨拶し、その客がおばあちゃんの家に帰れば、おばあちゃんは「kamaro」(ここに座りなさい)と言うそうです。

そして「kamaro’an」は「みんな座らないか」「ここにいろ」、ひいては「住むところ」「生きる場所」を意味するとか。

カマロアン、そんな素敵な響きとメッセージを持つ言葉が、このブランドの本質をそのまま表します。

2013年に、原住民文化研究者1名とデザイナー2名によって、台湾で始まったKAMARO’ANプロジェクト。

原住民族の伝統的な職人技術やその文化的価値を、どのようにすれば若い世代の雇用を生み出せる経済規模にできるかなどを研究するチームとしてスタートしました。

当初は、ブルデューやアドルノの影響から美学と文化の関係性の研究に取り組んでいたようですが、やがて柳宗悦の著作を通して、文化は行動そのものから生まれるものだと気づきます。

2015年からはプロダクトブランドとして始動。

台湾原住民族、特にアミ族の文化と伝統的な手仕事を現代的なデザインに変換し、新たな価値を創造し続けています。

地元の職人と密接に連携し、お互いの特徴を引き出しあってそのものづくりは行われてきました。

そうして原住民族の文化を発展させながら現代社会の経済と繋げることで、原住民の若い世代に雇用を生み出し、それによってコミュニティを離れてしまった先住民の若者たちが故郷に戻り、定住する機会を創出できる(まさに”KAMARO’AN”)…それがブランドの大きな目的です。

この背景を文面から受け取ると、ややもすれば土っぽい、言葉を選ばずに表現するならば、垢抜けない、野暮ったいものを聯想するかも知れません(事実、同じようなアプローチでそこに陥ってしまうケースは世に少なくありません)。

が、KAMARO’ANのプロダクトの大きな特徴のひとつは、高度に洗練された知的なデザイン。

ただ伝統文化を踏襲しているわけでも、表層だけ置き換えているわけでもない、かといって元の特徴を殺してまでクールでモダンなものにまとめない、そのバランス感覚が卓越しています。

さてこの夏、台湾から届いたその素晴らしいプロダクトの数々を、一挙にお見せすることにしましょう。

まずは小振りのバッグ、Woven Triangle Bag 36。

手持ちにちょうどいいサイズです。

特徴的な三角形の形状は、日本の植民地だった時代に米を運ぶのに使われていたあづま袋から着想されています。

一本の革紐を編んで作ったレザーのハンドルは、横にずらすとキャンバスの持ち手にある2つの隠しボタンが現れ、取り外しが可能です。

こういった気遣いは、本体のキャンバスの汚れを洗い落とすときに助かりますね。

とはいえ、このキャンバスは撥水加工がかけられており、比較的汚れにくい生地です。

また、内側には樹脂コーティングを施し、バッグ自体の剛性を高め、経年変化による型崩れを軽減しています。

このバッグを二回りほど大きくしたのがWoven Triangle Bag 58です。

こちらは肩掛けにも使える大きさとなっています。

また、この大きさを活かし、外側片面には文庫本がちょうどすっぽり収まるポケットが設けられました。

本体の収容力も高く、A4サイズの本と13インチのノートパソコンが収納できますので、お仕事用のバッグとしてもお薦めです。

Woven Lid BagはTriangleとはまた異なるアプローチのレザーバッグ。

Kopid(コピッド)と呼ばれるアミ族の道具入れをアレンジし、イタリアで鞣された上質なベジタブルタンドレザーで作られています。

コピッドは汎用性が高く、狩猟道具を入れる箱としてのみならず、ときには農作業や外出時のためにご飯を入れておく弁当箱としても用いられていました。

手編みの輪を通して肩掛けストラップによって連結された上蓋と下蓋の形状は、ボタンも金具もなかった時代ならではの、よく考えられた機能的な設計です。

このアミ族の知恵が、長財布やスマートフォン、こまごまとした小物を収納できる現代のバッグとして生まれ変わりました。

お次は小物を。

籐の如く革を編んだバンドを組み合わせ、蓋をしっかりと固定する構造となっています。

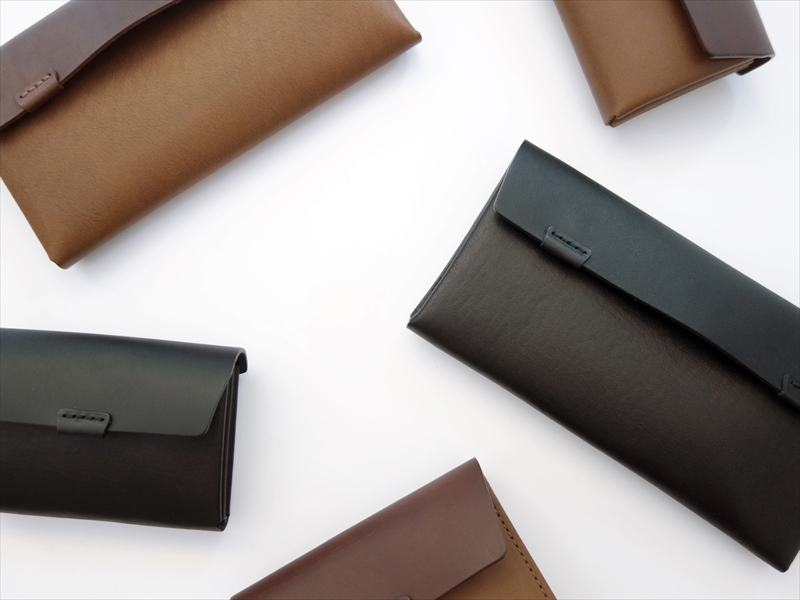

最後は長財布。

ちゃんと日本のお札も入ることは、展示会で確認しました。

片方がフラップ、片方が収納部分、でなくどちらも好きに用いることができるシンメトリーなデザインが実にユニーク。

カードとコインの収納部分が独立しており、これを好みや利き手などに合わせて本体左右のスリットにドッキングして使用します。

財布としてのみならず、パスポートケースとしても使用でき、旅先でパスポートや紙幣、領収書、カードなど大切なものを収納するのにも役立ちそうですね。

これらの小物もWoven Lid Bag同様イタリア製ベジタブルタンドレザーで作られていますので、使い込んでいくと深い艶を湛え、手にしっとりと馴染んでくれます(なお、Triangleのハンドルも同じ革です)。

展示会ではデザイナーのユンさんと工芸師のソーマ”ミサコ”さんが来日されていて、お二人とゆっくりお話しする機会があり、多くの資料の写真も撮らせていただいたので、もっとここで伝えられることはあったのですが、なぜかそこで撮影した写真のデータがまるごと消失してしまい、詳しい背景や小話は店頭で…となってしまいました。

(その場でソーマさんが編んでお土産にくれたバングル)

ただ、そうした情報を抜きにしても最高に魅力的な品々です。

デザイン大国台湾の実力を、どうぞご堪能ください。

オンラインストアはこちらです→

Woven Triangle Bag 36 ブラック/ オールブラック

Woven Triangle Bag 58 ブラック/ オールブラック

Woven Lid Bag チェスナット/ ブラック

Woven Card Case ブラック

Woven Pen Case ブラック

Woven Passport Wallet ブラック